Kooperation von Universität und Unternehmen schafft praxisnahe Zugänge zur Wissenschaft

Für DA.nwes hat Alexander Götz mit Dr. Guido Klees (TU Darmstadt) und Dr. Thomas Eberle (Merck) gesprochen.

Das Merck-TU Darmstadt Lernlabor Biologie an der TU Darmstadt verbindet Forschung, Lehre und Begeisterung. In Kooperation mit Merck entdecken jedes Jahr rund 2.500 Schülerinnen und Schüler, wie spannend u.a. molekularbiologische Forschung sein kann. Dr. Guido Klees, Leiter des Lernlabors und Dr. Thomas Eberle, Leiter der MINT*-Förderung von Merck, sprechen über Verantwortung, Ethik und die Kraft des Experimentierens – und erklären, warum Forschung schon in der Schule beginnen sollte.

Herr Dr. Klees, Herr Dr. Eberle, wie ist das Lernlabor Biologie überhaupt entstanden?

Dr. Guido Klees:

Das Lernlabor Biologie wurde 2015/2016 ins Leben gerufen – inspiriert vom bereits erfolgreichen Juniorlabor für Chemie. Die Idee war, ein Labor zu schaffen, das jungen Menschen echte Einblicke in die Arbeitsweisen der heutigen begeistern. Im Mai 2016 bekam ich den Auftrag, das Labor aufzubauen. Seitdem hat es sich Schritt für Schritt zu einem festen Bestandteil der Bildungslandschaft in Südhessen entwickelt. Wir wollten von Anfang an mehr als nur ein Klassenzimmer mit Mikroskopen. Es sollte ein richtiger Forschungsort sein, mit einer vergleichbaren Ausstattung zu den Forschungslaboren des Fachbereichs, das auch gentechnische Arbeiten in der Sicherheitsstufe 1 erlaubt

Dr. Thomas Eberle:

Für Merck war das Lernlabor Biologie eine konsequente Erweiterung unserer Bildungsinitiative. Wir arbeiten seit vielen Jahren eng mit der TU Darmstadt zusammen – in der Forschung, bei Preisen und Stipendien. Irgendwann kam die Idee auf, gemeinsam etwas für die Schulen zu tun. Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Wissenschaft praktisch erlebbar wird – und das ist hervorragend gelungen.

Was ist das übergeordnete Ziel des Lernlabors?

Dr. Guido Klees:

Wir wollen Neugier wecken, Begeisterung schaffen – und gleichzeitig wissenschaftliches Denken fördern. Die Schülerinnen und Schüler sollen erleben, wie Forschung funktioniert: vom Beobachten und Hypothesenstellen über das Experimentieren bis zur Datenerhebung und Auswertung. Dabei erfahren sie, dass Biologie mehr ist als Theorie – sie ist ein Prozess, der ständig Neues hervorbringt. Und sie sollen verstehen, dass Forschung auch Verantwortung bedeutet.

Dr. Thomas Eberle:

Für Merck ist das Projekt Teil unseres gesellschaftlichen Engagements. Wir möchten Bildung fördern, nicht in Form von Werbung, sondern als Beitrag zur Chancengleichheit. Der Labortag ist für Schulen kostenlos, alle Materialien werden gestellt. So können alle teilnehmen – unabhängig von finanziellen Möglichkeiten oder technischer Ausstattung der Schule. Genau das ist gelebte Verantwortung.

Wie läuft so ein Tag im Labor konkret ab?

Dr. Guido Klees:

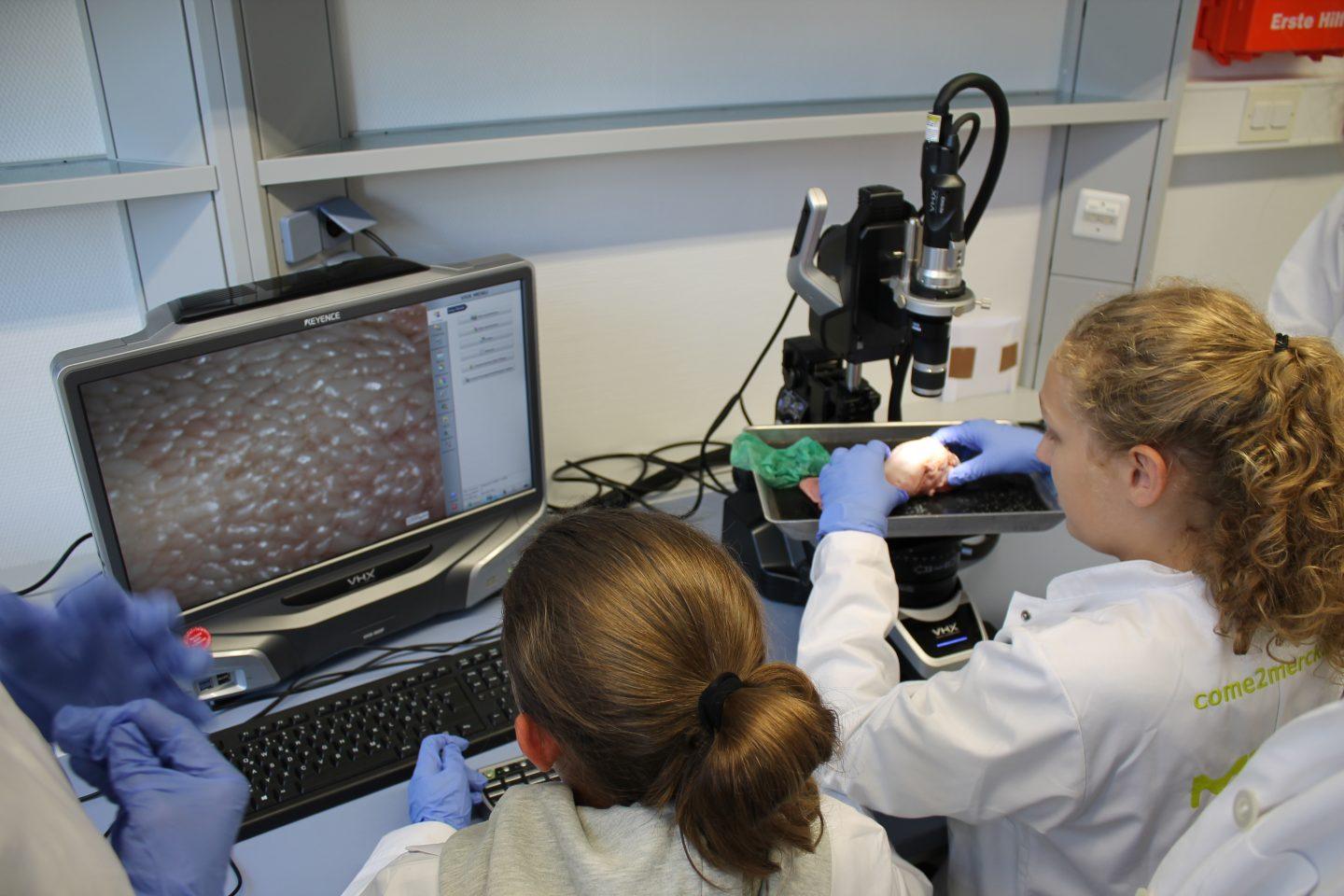

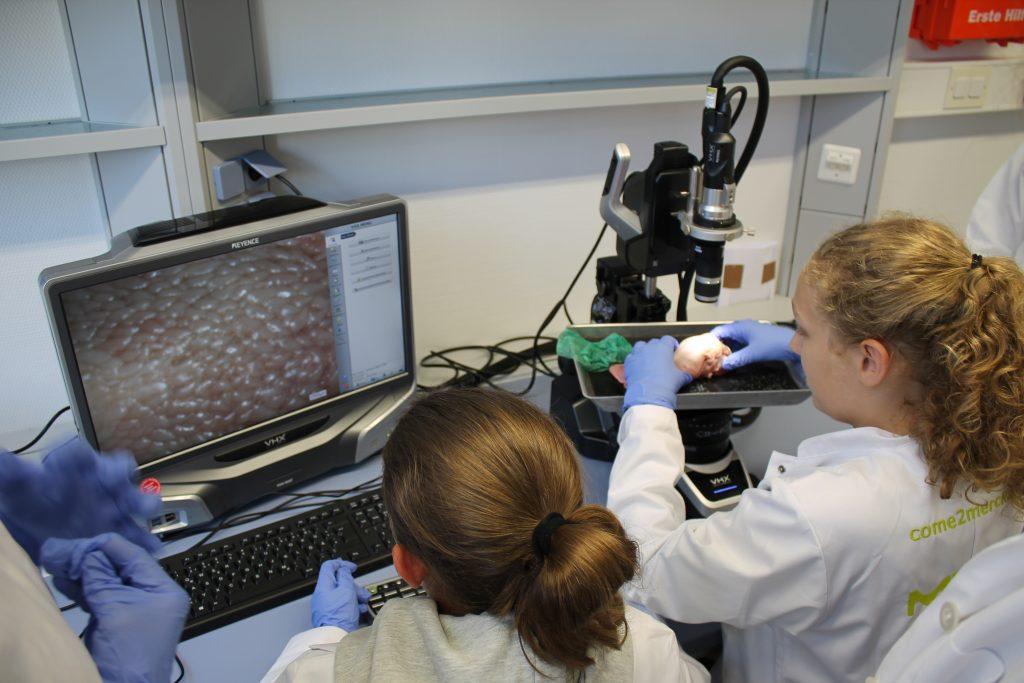

Die Klassen kommen morgens an, werden begrüßt und erhalten eine Sicherheitseinweisung fürs Labor und die theoretischen Grundlagen zu den Experimenten –. Danach wird im Labor in kleinen Gruppen gearbeitet. Sie isolieren zum Beispiel DNA, führen genetische Analysen durch oder beobachten Zellkulturen. Manchmal arbeiten sie mit Enzymen oder arbeiten elektrophysiologisch. Die Jugendlichen sind hochkonzentriert, aber auch mit sichtbarer Freude dabei. Am Ende des Tages haben sie nicht nur Ergebnisse, sondern ein echtes Verständnis für biologische Zusammenhänge.

Dr. Thomas Eberle:

In vielen Schulen fehlt die Ausstattung für solche Experimente. Das Lernlabor schließt diese Lücke. Hier erleben Schülerinnen und Schüler, dass Wissenschaft nicht auswendig gelernt, sondern ausprobiert wird. Dieses praktische Tun – Pipettieren, Messen, Beobachten – vermittelt etwas, das kein Schulbuch leisten kann. Und oft ist es genau dieser Moment, der eine spätere Berufsentscheidung beeinflusst.

Welche Themen stehen im Mittelpunkt Ihrer Arbeit?

Dr. Guido Klees:

Wir greifen aktuelle Themen aus der biologischen Forschung auf – von Zellbiologie und Genetik bis hin zu modernen Methoden wie CRISPR-Cas. Diese Genomeditierung ist im hessischen Zentralabitur bereits verankert, daher bereiten wir Lehrkräfte und Lehramtsstudierende darauf vor, sie fundiert zu unterrichten. Gleichzeitig integrieren wir Aspekte von Ethik und Nachhaltigkeit. Es geht also nicht nur um Technik, sondern auch um Verantwortung.

Dr. Thomas Eberle:

Das ist uns sehr wichtig. Biologische Forschung wirft immer auch gesellschaftliche Fragen auf: Dürfen wir alles, was wir können? Welche Folgen haben Innovationen? Solche Diskussionen gehören heute zur Bildung dazu. Wir wollen, dass junge Menschen verstehen, dass Forschung keine Blackbox ist, sondern ein menschlicher, reflektierter Prozess.

Nachhaltigkeit spielt auch im Biologielabor eine zentrale Rolle. Wie setzen Sie das konkret um?

Dr. Guido Klees:

Zum einen ganz praktisch: Wir achten auf sparsamen Materialeinsatz, vermeiden Einwegprodukte, wo es geht, und nutzen Ressourcen mehrfach. Zum anderen inhaltlich: Viele Experimente haben Bezug zur Nachhaltigkeit und zeigen ökologische und biotechnologische Möglichkeiten auf. . Damit bewegen wir uns genau an der Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung und Anwendung.

Dr. Thomas Eberle:

Bei Merck verfolgen wir denselben Ansatz. Nachhaltigkeit ist längst kein Zusatzthema mehr, sondern Teil unserer Innovationsstrategie. Wenn Jugendliche im Labor sehen, dass Wissenschaft helfen kann, Ressourcen zu schonen oder Emissionen zu vermeiden, dann verstehen sie, dass Biologie oder Chemie Teil der Lösung sein können. Das ist ein Perspektivwechsel, den wir unterstützen wollen.

Welche Rolle spielen die Lehrkräfte in diesem Konzept?

Dr. Guido Klees:

Eine ganz entscheidende. Das Lernlabor ruht auf drei Säulen: Schülerlabor, Lehr-Lern-Labor und Lehrerfortbildung. Lehramtsstudierende entwickeln bei uns eigene Unterrichtsformate und erproben diese praktisch mit Schülerinnen und Schülern im Labor. Gleichzeitig bieten wir regelmäßig Fortbildungen für aktive Lehrkräfte an. Das Labor ist also nicht nur Lernort, sondern auch ein Ort des Austauschs und der Weiterbildung.

Dr. Thomas Eberle:

Genau darin liegt ein großer Mehrwert. Wir brauchen Lehrkräfte, die sicher mit modernen wissenschaftlichen Themen umgehen können – von Gentechnik bis Nachhaltigkeit. Hier erhalten sie das fachliche und didaktische Rüstzeug dafür. Und wenn sie das dann an ihre Schüler weitergeben, vervielfacht sich der Effekt.

Wie groß ist das Interesse der Schulen?

Dr. Guido Klees:

Sehr groß. Wir haben jährlich rund 120 bis 140 Veranstaltungen mit etwa 2 500 Teilnehmenden. Termine sind meist innerhalb weniger Stunden ausgebucht. Viele Klassen kommen jedes Jahr wieder, manche Lehrkräfte sogar mit neuen Gruppen, weil sie sehen, wie nachhaltig der Lerneffekt ist. Und für Studierende, die hier als Tutorinnen und Tutoren mitarbeiten, ist es eine wertvolle Erfahrung auf ihrem Weg ins Lehramt.

Dr. Thomas Eberle:

Das zeigt, wie etabliert das Lernlabor inzwischen ist. Es hat sich zu einer festen Institution entwickelt, die von Schulen, Universität und Wirtschaft gleichermaßen geschätzt wird. Diese Kontinuität ist das Beste, was einem Bildungsprojekt passieren kann.

Was begeistert Sie persönlich an dieser Arbeit?

Dr. Guido Klees:

Mich begeistert, wenn aus anfänglicher Zurückhaltung echte Neugier wird. Wenn Schülerinnen und Schüler plötzlich sagen: „Jetzt habe ich verstanden, wie das funktioniert!“ – dann weiß ich, warum wir das tun. Biologie erklärt das Leben selbst, und wenn junge Menschen das begreifen, ist das ein Schlüsselmoment.

Dr. Thomas Eberle:

Mich beeindruckt die Begeisterung, die hier entsteht. Junge Menschen sind viel offener, als man denkt. Wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, selbst zu forschen, übernehmen sie Verantwortung, stellen Fragen, wollen wissen, wie Dinge zusammenhängen. Wissenschaft lebt vom Staunen – und genau das passiert hier jeden Tag.

Dr. Guido Klees:

Und oft bleibt diese Begeisterung. Wir hören immer wieder von Ehemaligen, die später Biologie oder Medizin studieren – und sagen, dass das Lernlabor der Auslöser war. Solche Rückmeldungen sind das schönste Kompliment.

Lebenswertes Darmstadt

powered by MerckMerck engagiert sich aktiv für eine lebenswerte Region. Gemeinsam mit seinen Partnern schafft das Unternehmen ein Umfeld, in dem naturwissenschaftliche Bildung, Sport und Kunst gedeihen können. Durch sein Engagement für soziale Einrichtungen und gemeinnützige Projekte trägt Merck zu einem besseren Miteinander in Darmstadt bei.

Im Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung spielt die Zusammenarbeit zwischen Merck und der Technischen Universität Darmstadt eine zentrale Rolle. Gemeinsam betreiben sie Schülerlabore in Biologie und Chemie. Darüber hinaus unterstützt Merck MINT*-Aktivitäten an Schulen in der Region und fördert zahlreiche Wettbewerbe für junge MINT-Talente, darunter „Jugend forscht“, die „Internationale Chemie-Olympiade“ und den „Tag der Mathematik“. Jährlich zeichnet Merck talentierte Schülerinnen und Schüler aus Darmstadt und Umgebung mit dem Merck-Abiturpreis aus und bietet Fortbildungen für Lehrkräfte an.

*Das mittlerweile etablierte Akronym MINT steht für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik